闽台“共数一宫灯” 世界非遗年味浓

发布日期:[2025-02-10] 阅读人:1637 字号:

新人前来挂灯,祈盼收获新一年的满满福气。

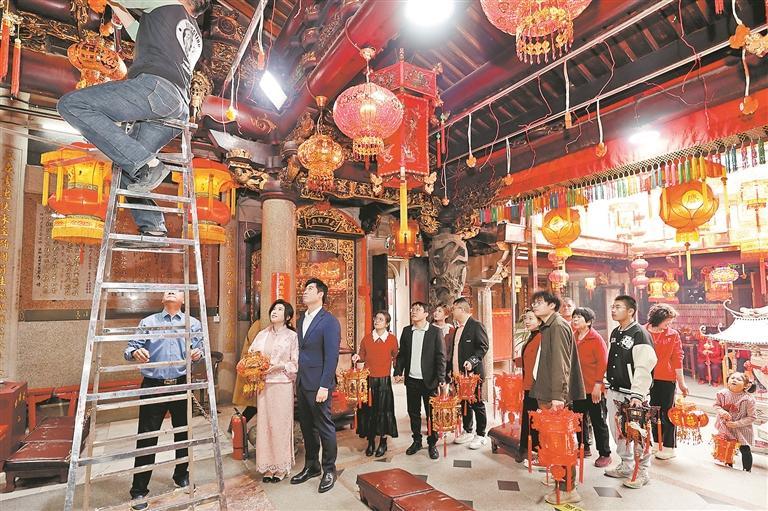

老少乡亲齐聚庙里,欣赏五彩缤纷的宫灯。

将寓意添丁进财的宫灯挂上嘉应庙

两岸乡亲共数宫灯,共话美好。

新人牵着手在灯下互诉情衷

东石嘉应庙内,两岸乡亲共数宫灯。

■融媒体记者 吴水保

闽台同名两东石 共数宫灯闹元宵!今日是农历正月十三,今起至正月十五,在晋江东石嘉应庙,传承200多年的民俗活动“数宫灯”如约而至。

2024年12月4日,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”成为我国第44个列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录的项目,成为全人类共享的文化遗产。该项目申报由全国各省(自治区、直辖市)共同推动,福建的9个与“春节”相关的国家级非物质文化遗产代表性项目参与申报,泉州的“灯彩(泉州花灯)、灯会(南安英都拔拔灯)、元宵节(泉州闹元宵习俗)、元宵节(闽台东石灯俗)”在列。

闽台两岸共奉三公爷信俗,亦行“共数一宫灯”民俗,见证了两岸民俗相同、血缘相连。2025蛇年首个“世界非遗版”春节,闽台东石灯俗如期举行,将有110位台湾同胞参加,年味浓郁,灯影辉映,承载着两岸乡民精神家园中最温情、最故土的眷恋与情思。

闽台两东石 共数一宫灯

在海峡两岸,有两个滨海乡村都叫东石,一个在泉州晋江,一个在台湾嘉义,两地共同拥有一个全国独一无二的元宵灯俗,世称“闽台两东石,共数一宫灯”。这一习俗体现了海峡两岸的历史渊源,在闽台众多共同民间信仰中,晋江东石嘉应庙“九龙三公”的信仰,是从泉州传播到台湾的一个典型代表。

晋江与台湾仅一水之隔,从东石乘坐木帆船,一昼夜就可到达台湾。据史料记载,明代以前,东石的莆阳蔡氏玉井户、珠泽户、西霞户及紫云黄氏、聚书丁氏、芦山苏氏六大户头族人就前往仅一水之隔的台湾谋生。明嘉靖年间去台人数增多,他们在那里延续家乡的生产方式,开山拓海、围垦新区,养殖海蛎、造盐场、围鱼湖,并以故乡村名为聚居地命名,在台湾形成东石、布袋嘴等村居。闽台东石灯俗文化研究会副会长蔡永平介绍,据初步统计,东石嘉应庙在台湾的分坛多达67处。

忠义聚浮石 气节世人赞

这“九龙三公”信俗的背后是一段忠义佳话。晋江东石嘉应庙又称“三公宫”,位于东石镇镇区,奉祀“九龙三公”,是海峡两岸“灯俗”文化的传承与交流之地。宋代魏府祖孙三代圣贤皆是朝廷忠臣(魏了翁、魏国佐、魏天忠)。魏天忠于南宋德祐元年(1275年)进士及第,授为御史。南宋都城陷落,魏天忠和朝臣将领护着宋端宗等皇族一路逃至漳州。元军围堵,遣使要端宗服毒自尽。为了掩护皇帝南逃广东,魏天忠挺身而出,请来宋帝的龙袍穿在自己身上,代帝饮鸠殉节。“有忠有义、不离不弃。”时人感怀魏天忠之忠烈,厚礼葬其于九龙溪畔虎头山,营建“魏公墓”,其墓穴内有一块天然“虎眼”石。至元朝覆灭,明太祖登基,太祖感念魏府三代忠良,特追封他们为“九龙三公”谥号。

蔡永平介绍,相传后来“虎眼”石随山洪冲下,逐水流漂至晋江东石海面,被东石先民意外网得,后建庙塑像奉祀,这便有“浮石钟灵”传说。现今,嘉应庙内镌录着明代文渊阁大学士黄景昉、南京军机蔡日升等众多古代名宦名将作的题壁诗。其中,明崇祯进士、湖南长沙府推官、晋江人蔡江门为嘉应庙作“浮石钟灵”冠头诗,曰“浮云蔽日几春秋,石砾丹心负国忧。钟复两淮千古志,灵光三节万年留。”

改善宫庙环境 方便两岸交流

2月5日,记者从蔡永平处了解到,今年是“闽台东石灯俗——数宫灯”入选国家级非物质文化遗产的第17年,也是“世遗”元年,灯会的时间与往年保持一致,定于农历正月十三至正月十五(2月10日至12日),为期三天。

谈及今年的亮点,蔡永平透露,今年灯会在促进闽台文化交流方面有新看点,目前确定有110位来自台湾的嘉宾参加,也将有20对新人提挂宫灯。以前,通往嘉应庙的道路比较狭窄,且庙前活动场地受限,给参与者带来不便。为改善这一问题,他们积极与政府部门及乡亲们沟通,陆续拆除了八个店铺和三栋老房子,出资改造拓宽道路,使得交通状况有了明显改善,并努力推进嘉应庙文化广场建设,建成后广场占地有1700多平方米。同时,位于嘉应庙旁的嘉应楼内的闽台东石灯俗传习所和展示厅也发挥积极作用,这不仅方便了两岸同胞的交流互动,也为闽台东石灯俗的传承与发展创造更有利的条件。

“闽台之间地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循。以‘数宫灯’民俗活动为纽带,越来越多的台湾乡亲回到东石,寻根谒祖,促进了两岸民间文化交流,增进了两岸乡亲的情谊。”蔡永平说,东石嘉应庙于1990年重缮,2004年恢复一年一度“数宫灯”习俗,至今有超2万名台湾乡亲前来寻根谒祖,促进交流增进感情。

“三公宫,正月半,人点灯,恁来看。看什么?数宫灯。今年宫灯多少盏?润饼灯、鼓仔灯、鲤鱼灯、莲花灯,人成海,灯成山。台湾灯,阁卡好看:一盏双凤朝牡丹,一盏嫦娥托玉盘,一盏八仙朝阁老,一盏游子思唐山。千盏灯,万盏灯,一半在台湾,一半在唐山。”这是“非遗”省级代表性传承人蔡尤资根据上世纪中叶在东石一代流传的闽南语童谣进行创作的。这首童谣生动地描绘了数宫灯时的热闹场景,体现了两岸同根同源的情感。

提挂宫灯祝愿 闽台共话美好

据介绍,“数宫灯”习俗发端于明末清初,盛于民国期间。每年上元节,东石镇区凡娶新娘的人家,都要到嘉应庙挂一盏宫灯,迁居台湾的东石人也仿效此法,并互报宫灯数量,以祈盼添丁进财,日子红红火火。久而久之,这些活动演变成了风俗,传袭至今。

如今,东石数宫灯活动于正月十三开始,为期三天,闽台两东石上一年新结婚的新郎官都把新娘陪嫁的宫灯挂到嘉应庙。老少乡亲齐聚庙里,欣赏五彩缤纷的宫灯,或猜灯谜或座谈交流,还会饶有兴趣地数一数张挂的宫灯数,看看今年比去年增加了多少盏。移居台湾的乡亲不忘祖先根本,都会派人回乡祭祖,带来与过去一年内台湾乡亲新婚数相符的宫灯对数,再把故乡等量的宫灯对数带回,两地互报宫灯数,共祝子孙兴旺。这种世代相沿的元宵数灯习俗反映了两岸东石人对家族兴旺、子孙昌盛的热切期盼,是中华民族文化凝聚力的生动体现。

除了张挂新娘宫灯外,“公家”还制作一盏大红绣球灯挂于嘉应庙大厅正中。元宵夜幕时分,灯火齐明,缤纷夺目的宫灯与大红绣球灯交相辉映,此时正是数宫灯的高潮时分。众新郎官齐集庙中,主事者通报本地及台湾的宫灯数,共庆两岸人丁兴旺、生活美好。之后,灯会的重头戏——“卜灯”举行,新郎官们依次在“三公爷”座前掷“信笅”(一阴一阳为一笅),连续掷出最多杯数者即得头彩,可将大红绣球灯迎回家中。若台湾乡亲代表“卜灯”得到大红绣球灯,次日要举行隆重的仪式送回台湾。

习俗去粗存精 共祈美好生活

旧时,东石数宫灯还衍生出饶有趣味的“串灯脚”和“抢佛儿”活动,使元宵佳节的气氛显得更加热烈。夜幕时分,新娘子头插红花,身穿红裙,齐集在三公宫的大埕上,先绕神龛走一圈,后从厅中的大红绣球灯下“串灯脚”而过。此时,有恶作剧者把“炮仔”点燃,扔向正在“串灯脚”的新娘。有“炮仔”将新娘长裙烧出孔洞,便有了这样的谚语:“新娘新当当,裤脚破一空(孔)。”

“串灯脚”过后是“抢佛仔”。由高岭土捏制成“土佛仔”,晾干后彩绘而成,由似橄榄球赛争抢得胜的新郎官请取回家,以祈盼早生贵子。据传,该习俗始于明代,当地先民“饮水思源”,每年到泉州去“请水土”。年年如此多有不便,各族长老商议,便以换“土佛仔”代“请水土”习俗。

蔡永平介绍,“串灯脚”和“抢佛儿”习俗表达了人们对幸福美满婚姻和美好生活的愿景,但有显陋习和易惹事端之嫌,现已被摒弃,保留了“数宫灯”和“卜灯”之俗。