千载之间 寓泉名士何其多

发布日期:[2025-02-28] 阅读人:1637 字号:

北宋时期,泉州不仅创办起了完整的州学,各县也普遍设立了县学。图为泉州府文庙石牌坊。

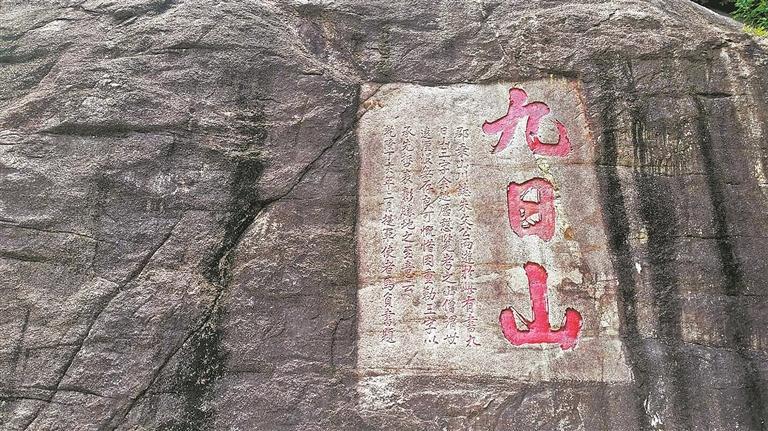

千年以来,文人墨客竞相踏足九日山。

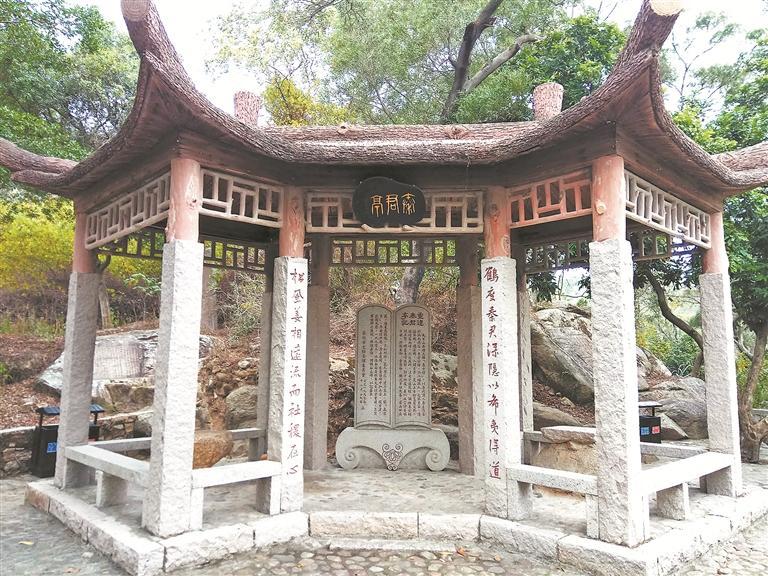

九日山上有纪念诗人秦系的秦君亭

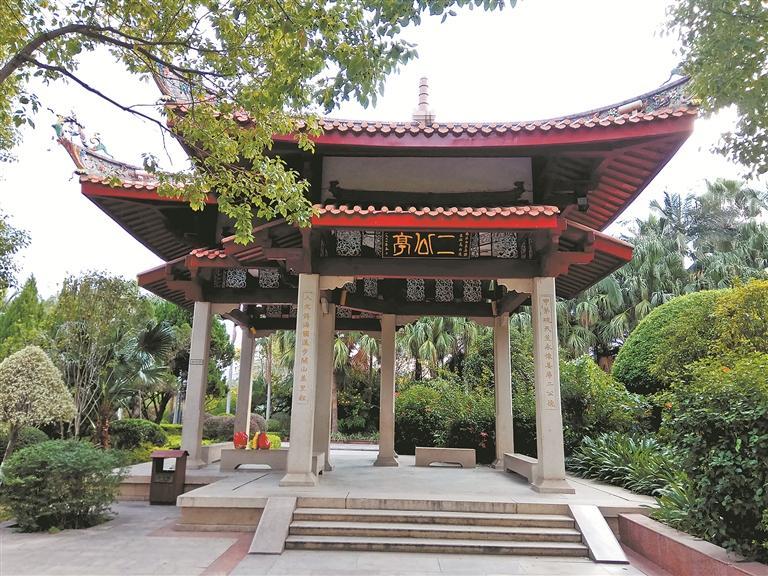

东湖二公亭是为纪念唐代泉州刺史席相以及寓居南安的名士姜公辅而建

清源山赐恩岩环境清幽,李邴曾于此结庐构斋。

朱熹曾在九日山西峰写下“九日山”三个大字,原刻湮没,清时由状元马负书补书。

从唐末五代招贤院的晨钟暮鼓,到宋元时期市舶司的万国商帆;从朱熹讲学清源山的琅琅书声,到李贽焚书抗礼的惊世呐喊,泉州用千年时光书写了一部波澜壮阔的人才史诗。志书载,“晋邑滨海,而自典午(即指晋朝)南渡以来,避地来归者代不乏人。”的确,历代以来有太多名贤达士云集于泉州大地,他们也在这方热土留下了永不磨灭的智慧烙印。

□融媒体记者 吴拏云 文/图

核心提示

四贤汇聚

成就“金字招牌”

九日山,这座海拔并不高的山丘,在泉州历史长河中却如同一座巍巍精神灯塔,千年间文人墨客竞相踏足此山,有的甚至是不远千里而来。山峦间,历史余韵未绝,有姜公辅的喟叹,有秦系的啸歌,有韩偓的抒怀,亦有朱熹的登咏。此四人,是当年九日山的“流量王者”,被后世尊为“南安四贤”。

九日山的西峰之巅为“高士峰”,是唐代诗人秦系寓居之处。这位会稽名士在安史之乱后,携琴入闽。这一时间,泉州相对安定,秦系在这里见九日山“溪流湾漾,峰峦映发”,心下欢喜,从此结庐隐居于此。他凿石为砚,注《老子》于泉畔,写下“久是烟霞客,潭深钓得鱼”的洒脱诗句。泉州刺史薛播闻知秦系到来,携酒上山相赠,二人结为好友,诗文往来,不亦乐乎。

秦系居住的西峰上有一块巨石,石的一面赫然镌刻着“姜相峰”三个大字,字体遒劲有力。这是北宋名相苏颂之父苏绅的手迹,为纪念唐代名相姜公辅的忠贞与高洁而题。姜公辅以才干和器识著称,曾护驾、献策于泾原兵变和朱泚之乱。后因直言进谏,被贬泉州。姜公辅被九日山秀丽的风光所吸引,同时也为秦系的洒脱豁达所折服,从此舍不得离开,与秦系同隐于九日山,形成“姜秦双隐”的佳话。姜公辅为人正直,声誉颇高,他和秦系的到来,吸引众多士子前来参拜,促进了泉州文风的发展。姜秦二人入居九日山,也带动了地方官员和士人的互动,如泉州刺史薛播、席相等人,常来拜访他们,并延请他们参加泉州的文化活动。薛播还引荐泉州士子欧阳詹与姜公辅、秦系交游,这为后来欧阳詹成为泉郡第一进士埋下伏笔。

韩偓是晚唐重臣、诗人,一身傲骨,历官兵部侍郎,进学士承旨。朱温灭唐后,韩偓挈其族徙居南安。先是在泉州刺史王审邽及其子王延彬创办的招贤院短暂居住,后寄寓九日山延福寺。在这里,他开启了躬耕自给的隐居生活,并垦荒葵山杏田村一带。韩偓去世后,与秦系、姜公辅并祀于九日山的“三贤祠”内。弘一大师瞻仰韩偓遗迹后,在《韩偓评传》中写道:“每提及韩偓,无限地欢喜,似有宿世因缘。”可见韩偓对文坛的影响至深。

南宋绍兴二十六年(1156)秋夜,朱熹与名士傅自得在九日山下的金溪上乘舟荡漾。彼时朱熹初仕泉州,正是意气风发的青年才俊,九日山山水激发了他如瀑的哲思。淳熙十一年(1184),朱熹再访九日山。这一次他是带着使命而来,倡建怀古堂,题写“仰高”二字。当他登上西峰远眺晋江入海口时,忽见苍茫云海间似有千帆竞渡,这位理学大师顿悟“生生之意”,于是挥毫写下“九日山”三个雄浑大字。遗憾的是,原刻湮没于岁月,清时由马负书补书。朱熹的两次九日山之行,恰似他一生求索的缩影。九日山见证的不仅是他的文学创作,更是他“人与天地万物一体说”的哲学探索。

“南安四贤”,可以说是唐宋时期泉州的“金字招牌”。他们的到来,令泉州文化影响力瞬时上了一个新台阶,也为后来泉州的迅速成长,打通了经络。

有识之士

爱上东南“乐郡”

宋时,随着泉州市舶司的设立以及南外宗正司的迁入,地处东南一隅的泉州在国内的经济、政治地位强劲攀升。在当时,泉州是对外贸易的主要港口,素有“乐郡”之称,朝廷对之青睐有加,提供各种优惠政策帮助泉州快速发展。这使得更多人爱上泉州,想要在泉州大展宏图。

熙宁八年(1075),名臣陈偁首知泉州时,便在南安九日山的东台为其第三子陈瓘构筑“读书山房”,令其在此潜心攻读。陈瓘在泉州学者的教导下,也真的是挺争气的,元丰二年(1079)即中探花及第。后来,陈瓘著述《了斋集》《了斋易说》《尊尧集》《论六书》等书,名噪一时。

王安中,字履道,中山阳曲(今山西太原)人。北宋时,曾官至建雄军节度使、大名府尹兼北京留守司公事。他为文“丰润敏拔”,在京师很有影响力。有次宋徽宗在睿谟殿宴请群臣,命安中赋诗百韵以纪其事。王安中毫不犹豫,挥毫写出长篇五言排律呈给皇帝。徽宗叹为观止,下令将该诗大书于殿前屏风,让群臣围观学习。王安中的才华由此可见一斑。不过,后来他被言官弹劾后遭罢黜。南宋绍兴三年(1133),王安中徙居泉州,并将其作《初寮集》刊刻发行于世。

为王安中《初寮集》作序的李邴,比王安中早4年定居泉州。李邴,字汉老,号龙龛居士,出生于山东巨野。崇宁五年(1106)进士,累官参知政事,后除资政殿学士,也是权倾一时的风云人物。李邴博览群书,且悟性极高,其文章、诗词写得颇入渊深之境。南宋左丞相周必大赞之“积学深至,早历清要,号称文士”;大儒朱熹则称其文“富赡雄特,精能华妙”。后来,因其兄李邺镇守越州失守,李邴“坐累落职”,并于建炎三年(1129)寓居泉州。李邴与黄冠、张读等名士交好,他们一同游历山水,以诗自娱。“苍官影里三洲路,涨海声中万国商。”这句泉州人耳熟能详的诗句,描绘出了宋时泉州港的繁华胜景。而这句诗,就是李邴所作。李邴后来著有《草堂前后集》一百卷,他对宋代泉州的文风具有不小的影响。

赵思诚,字导甫,高密人。他是丞相赵挺之之子,也是著名女诗人李清照的夫君赵明诚的二哥。建炎南渡后,赵思诚看好泉州,遂移居刺桐城,接着又以宝文阁待制的身份出守泉州。当时泉州作为南宋外交的窗口,赵思诚参与接待外国使团,促进文化交流与技术引进,同时也通过官方渠道向海外介绍儒家思想及泉州工艺,推动泉州文化圈的扩展。

与赵思诚有着亲戚关系的王秬(尚书左相王安中之孙、丞相赵挺之的外曾孙),年少负才,后来官至刑部侍郎,在得罪朝中重臣后也“乞祠归泉南”。王秬与王十朋、陈之茂、李怀安、洪迈、何麒等人往来诗歌酬唱,留下不少佳句名篇。王秬与王十朋友情甚笃,他对泉州的良好印象使得王十朋对泉州也心生向往。乾道四年(1168)十月,王十朋出知泉州并留下显赫政绩,与蔡襄、真德秀并称为宋代泉州“三贤守”,在泉州历史上留下浓墨重彩的一笔。

俊士共襄

推动城市发展

元、明、清三代,寓居泉州的名人更多了。陈旅,字众仲,莆田人,元时官至国子监丞,是《元史》列传中的人物。陈旅家学渊厚,曾到泉州追随名儒傅定保学习。他的文章博取前人之长,后来被举荐为泉州儒学官。御史中丞马祖常按察泉州时,认为他是“馆阁之器”,鼓励他到京师游学。陈旅到京城后名气暴涨,终成元代后期有名的文豪之一,著有《安雅堂集》等。

马速忽,字子英,色目人。他是元代少有的以“志操高洁、崇尚名节”享誉海内外的名臣。马速忽曾历官福建行中书省员外郎,一度寓居于晋江沙堤村,与名士王翰、龚名安、陈弦、赵士亨、夏秦等人同声连气,诗酒酬唱多年。

路振飞,字见白,曲周人,天启五年(1625)进士,历官佥都御史等职,崇祯六年(1633)巡按福建。他是明末著名的抗清人士。崇祯帝殉国后,路振飞一度被唐王朱聿键(南明隆武帝)封为文渊阁大学士兼吏部尚书等职。隆武二年(1646),清兵进入仙霞关,隆武帝败走汀州,随后遇害。路振飞追赴不及,强忍悲痛,寓居泉州海岛,后归卒于途。福建、江苏一带迄今留有路振飞的多处题刻。

辜朝荐,字在公,潮州人,崇祯元年登进士第,任礼部给事,与郭之奇、罗万杰、黄奇遇,号称“四俊”。明亡后,栖居厦门(属泉州府),随郑成功后清。郑成功逝世后,移寓台湾。终其一生坚守民族气节,被誉为“海外孤忠”。

沈光文,字文开,浙江鄞县人,南明时期的文人、官吏,自广东肇庆从海道寓居泉州金门。光文在台湾寓居30年,留下诸多感时怀身的诗文,其著述有《台湾舆图考》《草木杂记》《台湾赋》《文开诗文集》等。光文还出面成立了清初台湾第一个诗社——福台闲咏(后更名为东吟社)。

方寸田,清代江南滁阳(今安徽省滁州市琅琊区)人。他“萧逸闲静,颇修道缘”,精通堪舆。曾在南安帮助修筑鹏溪陡门,“令地气不泄,兼资灌溉”,为南安水利保护做出过贡献。后又在南安县署后“累土为山”,植林木以“屏蔽邑治”。

从以上的诸多例子不难看出,千年时光内泉州汇集了大批不凡俊士,以此推动城市的节节生长。重读这些名士的故事,不仅能触摸到泉州这座世遗之城的历史脉动,亦能理解陆地文明与海洋智慧相碰撞后,产生的包容性与创造性。今天的泉州正以千年前“招贤”的气魄,鸣奏着新时代人才涌现的“高山流水”之曲。