“诗宦”丁一中泉州崖刻纪事

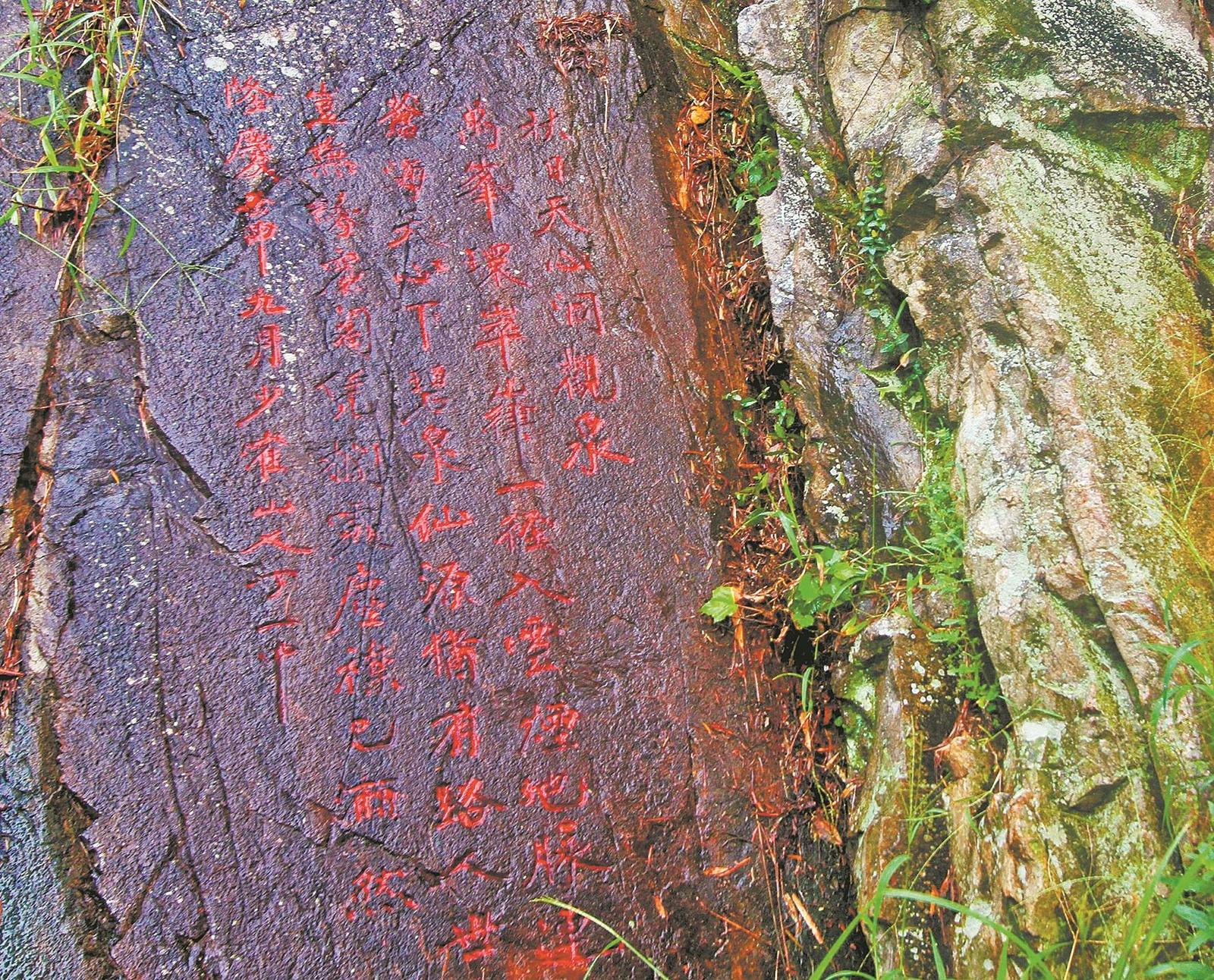

《秋日天心洞观泉》诗刻

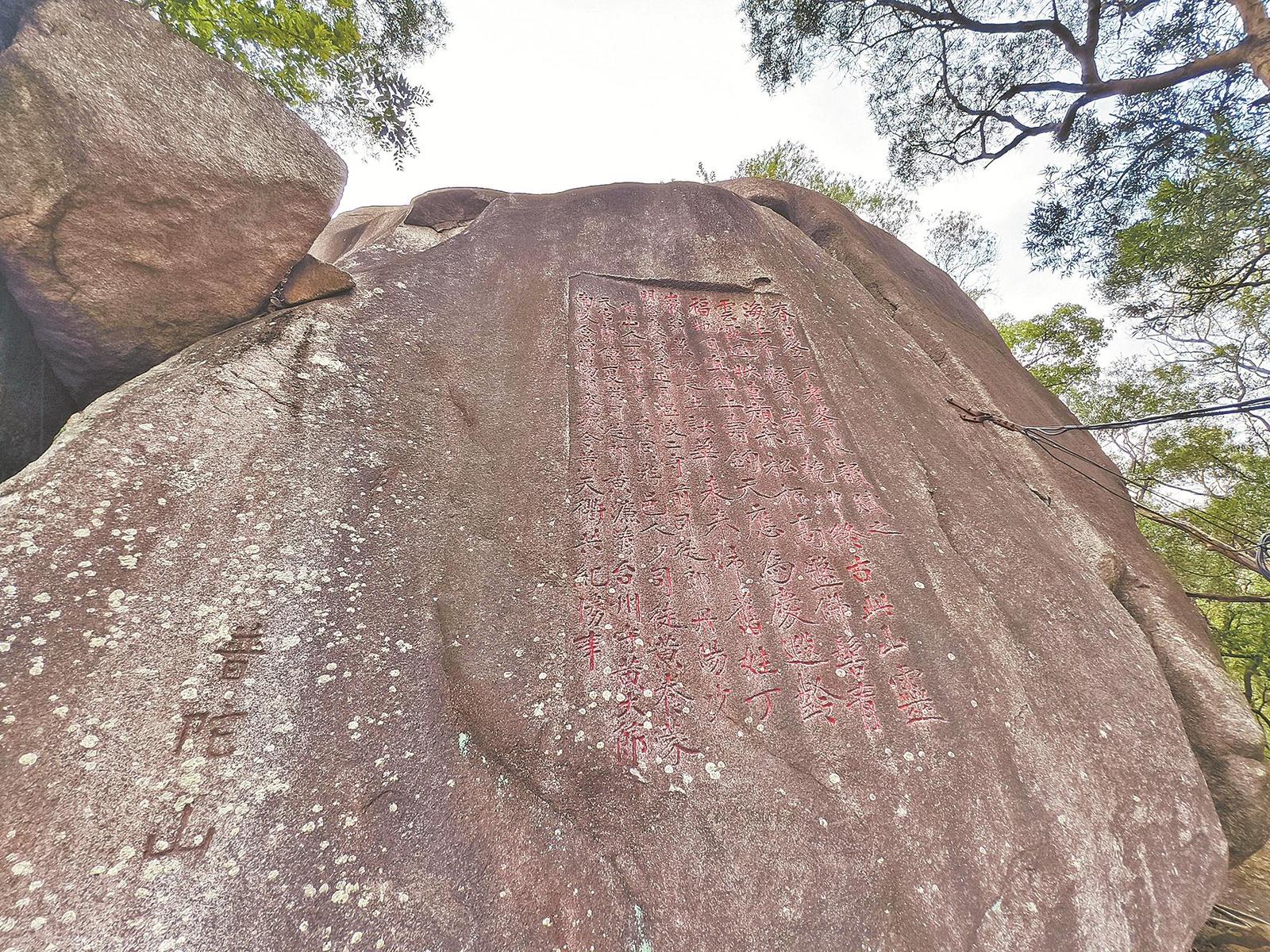

《春日登不老亭限韵赋之》诗刻

崇武龙喉岩上的丁一中、欧阳枢题刻

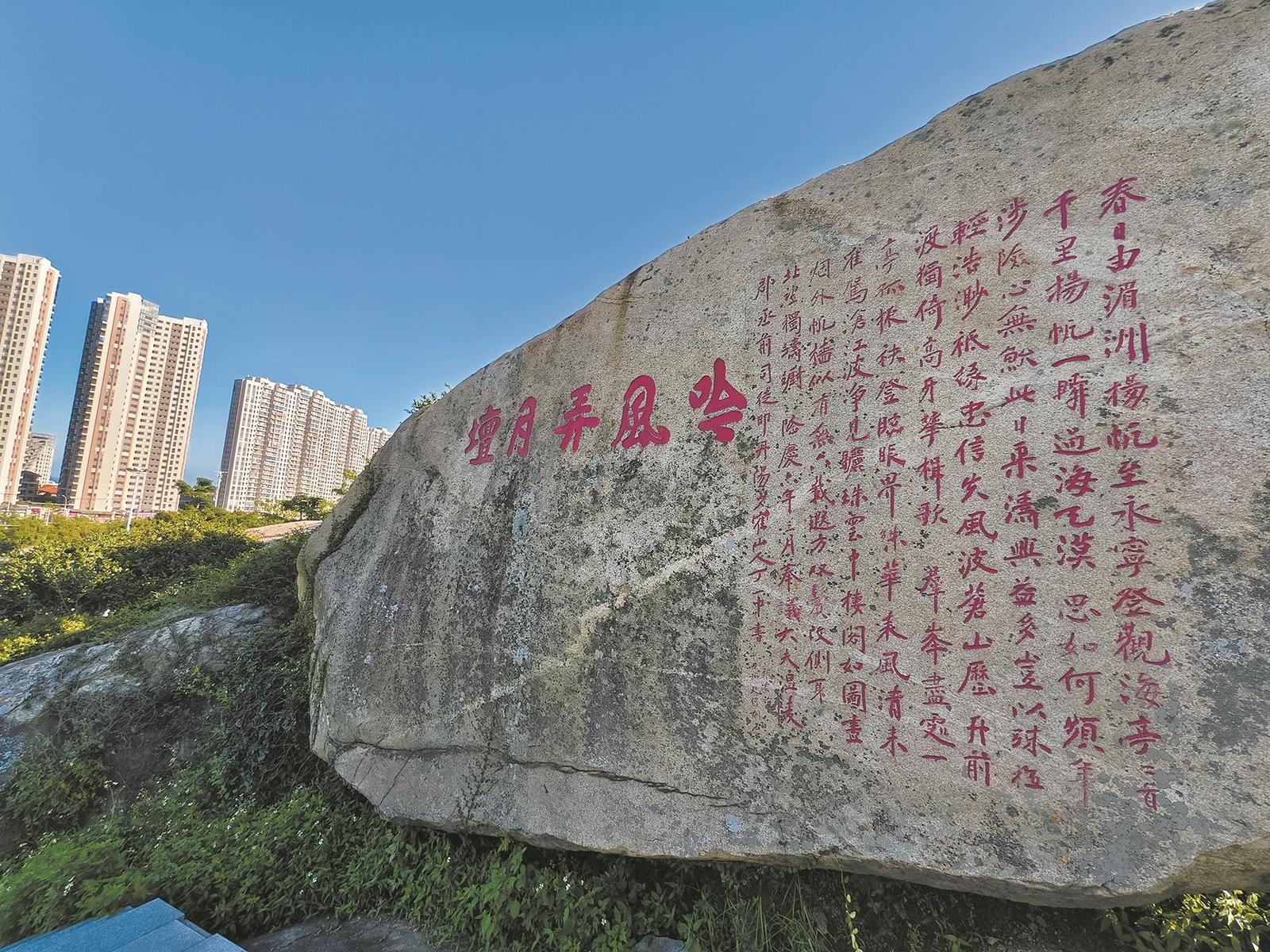

“吟风弄月坛”诗刻

天心洞环境清雅

《初春登九日山限韵》诗刻

核心提示

“诗宦”丁一中是明代著名文学家唐顺之的弟子,他一生见证过明嘉靖、隆庆和万历三朝的兴衰转变,也经历了倭患从猖獗到逐渐平息的过程。隆庆元年(1567)十月,丁一中出任泉州同知(亦称郡丞),任职六年。他性格耿直、为人坦荡,酷爱诗词,即使“州务繁剧”也不忘吟咏,每次外出遇到胜景奇观,皆有留题,故在泉州多地存留石刻、碑铭。

□融媒体记者 吴拏云 文/图

观泉感慨

“人世岂无缘”

天心洞位于南安水头镇呈美村的琼山之上。景区内四处可见名人墨宝与佳篇绝句,古色古香中更透着一股独特的韵味。行于山水之间,细赏华章雅文,实是一大快事。天心洞始建于隋(581—618),相传是隋炀帝为了祈福而建,早前被称为“天香寺”,为南安古刹之一。历代以来,天心洞几经重建与修缮,今由两大建筑物组成:一为天香禅寺,一为天心洞道观。在寺、观的西面,便是天香寺、天心洞的发祥地,此间幽谷天生,蝗岩嶙峋,更兼飞瀑三叠,匹练晶莹,令知音者如聆琴瑟,难怪名家赵朴初誉之为“泉南胜迹”。千年瀑流在山窝中精雕细琢了盈盈一碧的一方“龙潭”。登高俯视整个潭面,宛若心形。三面峰嶂环峙,悬崖峻壁,这潭处于谷底,更添几分幽意。

位于龙潭岩壁上有一方《秋日天心洞观泉》诗刻,是丁一中与浙江衢州同知黄伯善于隆庆六年(1572)同游天心洞时,丁一中吟咏题刻的。石刻为行书阴刻竖排,诗云:“万峰环崒嵂,一径入云烟。地脉连苍海,天心下碧泉。仙源犹有路,人世岂无缘。虚阁凭栏处,尘襟已洒然。”丁一中于隆庆元年(1567)十月出任泉州同知,至此时已五年,他对这座城市有着太多的依恋,故而才生发出“仙源犹有路,人世岂无缘”的感慨。实际上,此方诗刻也仅是丁一中留在泉州诸多崖刻中的一块。他与泉州的深情厚谊,在这些崖刻的深镌中得以印证。

调度得当

巩固泉州海防

丁一中,字少鹤,号少鹤山人,又名丁肖鹤,生于明正德六年(1511),出身江苏丹阳望族“东门丁氏”。其父丁玘曾任南靖县令,其兄丁一敬为沧州知府。出身书香之家,丁一中7岁学易经,12岁补邑博士弟子员,18岁补廪员。

少年时,丁一中遇到了人生中的大贵人,那就是名噪一时的“文武全才”唐顺之。唐顺之是明代实学先驱、“嘉靖八才子”之一,《明史》称“顺之于学无所不窥。自天文、乐律、地理、兵法、弧矢、勾股、壬奇、禽乙,莫不究极原委”,认为他是顶级通才。唐顺之还是武学奇才,连戚继光都是跟他学的枪法。在倭患最严重之时,唐顺之亲自领兵剿倭,屡战屡捷,威震东南。丁一中在年少之时从游唐顺之,深受其影响,所学渐进。丁一中于嘉靖二十八年(1549)拔贡,廷试第二,游南京国子监。可惜,他在嘉靖三十七年(1558)试北闱时竟不第。心灰意冷的他遂放弃科举,参加吏部选调,后获授浙江青田县令,此时已年近五旬。在青田县任职时,丁一中仕籍有声,期满后升任户部广东司主事。不料在督放军粮时,下级武官焦纯奸贪,侵没十余两军饷,丁一中受此事连累,转而出判福建延平府(治所在今南平市)。在延平府,丁一中勤于职守,构建鹤鸣书院,发教邑士,获得士民好评。

明隆庆元年(1567),丁一中出任泉州府同知,主司巡海。当时泉州知府是朱炳如(字仲南,号白野)。朱、丁二人配合默契,清乾隆《泉州府志》称:“时朱炳如为守,一中佐之,政简年丰。”上任之初,由于当时东南沿海的倭乱已经基本被俞大猷、戚继光等将领平定,所以丁一中的工作一度比较清闲。有一次巡视,他来到海沧东孚境(时属泉州府)汤岸时,发现这里往来的旅客都可以免费洗温泉澡。丁一中也下汤一试,顿觉神清气爽,于是纵笔疾书《温泉铭》,碑文曰:“水有温泉,火有凉焰。阴阳互藏,至理斯验。天启沃泽,惠民唯深……盛美虽继,近易可亲。物理固尔,人口亦然。我来至此,开襟一濯。春融气和,与民偕乐。海波不扬,朝野晏然。沐浴皇泽,亿万斯年。”在文中感慨温泉是天地赐予百姓的恩惠,希望汤岸温泉能长期地造福民众。丁一中所书的这方《温泉铭》碑铭,迄今完好地保存于东孚街道莲花村(今日月谷温泉)内,成为诵咏温泉的名碑。

明朝的倭患并未完全解除。隆庆元年十月,海寇曾一本再度率众兴乱,闽粤沿海拉响警报。丁一中从恩师唐顺之那里学到不少关于御倭以及海防建设的军事知识,此时正好派上用场。他一边马不停蹄地巡视泉州各地海防,强化卫所建设;一边募兵转饷,操练士卒,支援前线将领迎战倭寇。由于调度得当,泉州海防森严,倭寇对闽南沿海的袭扰全都无功而返,贼人的嚣张气焰渐消。

激昂诗情

挥洒崇武龙喉岩

明隆庆二年(1568)正月,丁一中听闻南安丰州的莲花峰上有不老亭,好奇心拉满,当即在一众南安名士的陪伴下巡游此山,并作《春日登不老亭限韵赋之》一诗镌于石。诗曰:“海上峰悬不老亭,乾坤终古此山灵。云霞遥映童颜赤,松柏高盘佛髻青。福地自宜钟上寿,钧天应为庆遐龄。岩翁莫秘长生诀,华表来归旧姓丁。”诗后又亲自书跋:“隆庆戊辰正月,温陵二守、前司徒郎丹阳少鹤山人一中书。时同游邑人少司徒黄养蒙、天官郎傅夏器、司徒郎黄河清、台州守黄大节、南陵令傅阳明、容城令黄天衢,共纪胜事。”此石刻今位于莲花峰不老亭后莲花石东侧,东南向,楷书。跋中提及的黄养蒙、傅夏器、黄河清、黄大节、傅阳明、黄天衢皆为南安乡贤。多年以后,明代著名理学家苏濬在南安人黄懋中(字有及)的陪伴下,也来到此地。苏濬在细鉴丁一中的诗刻后感叹不已,亦作一诗相和,此《黄有及拉余再登九日兼游不老亭次少鹤丁大夫韵》诗曰:“一莲峰上势亭亭,十丈开花若有灵。贞质不随尘劫染,高标遥映海天青。时将美德思君子,漫说深根结晚龄。自是天公呈大巧,剖开巨璞役神丁。”苏濬极为巧妙地将不老亭与丁一中联系在一起,既夸了亭的“贞质”,又赞赏了丁一中的君子风范。

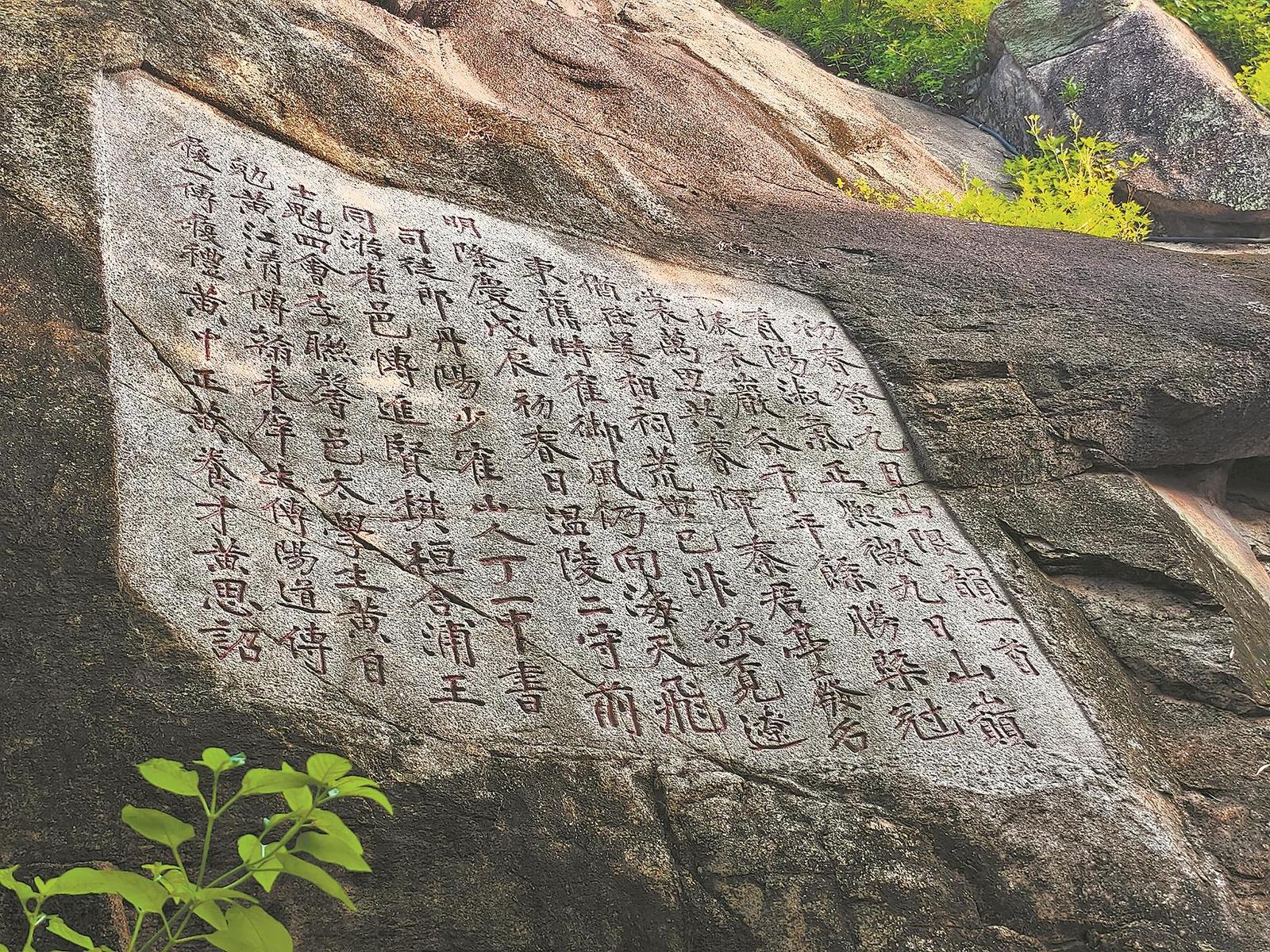

从莲花峰回来后,丁一中对于丰州游兴未尽,不久又率团前往九日山考察,并留下《初春登九日山限韵》诗刻,诗云:“青阳淑气正熙微,九日山巅一振衣。岩谷千年余胜概,冠裳万里共春晖。秦君亭废名犹在,姜相祠荒世已非。欲觅辽东旧时鹤,御风仍向海天飞。”诗后又跋:“明隆庆戊辰初春日,温陵二守前司徒郎、丹阳少鹤山人丁一中书。同游者:邑傅进贤樊恒,合浦王士魁,四会李联馨,邑太学生黄自勉、黄江清、傅翰表,庠生傅阳道、傅履一、傅履礼、黄中正、黄养才、黄思诏。”该诗刻今位于九日山西峰东麓石刻群南面上方。

在南安文庙的东面,有一座嘉靖二十八年(1549)县令唐爱修建的长桥,“其状如龙,向黄龙江而出”。隆庆二年,丁一中前往南安文庙参观,望着唐爱修筑的石桥感叹道:“兹非龙与?在田见龙象也,而首下伏,其蛰未伸。”于是,丁一中捐俸筑亭,并将此亭命名为“见龙亭”。南安名士傅夏器在其作《见龙亭记》中称:“夫乘时以泽物,龙中之龙也;懋德以应时,人中之龙也。”为丁一中的善举高声喝彩。

隆庆三年(1569)四月,倭寇再度纠集200余人侵入同安县(时属泉州),把总王介、参将王如龙不敌败走。分巡佥事蔡惠遣指挥张青峰袭破之,斩俘无遗,获得大捷。丁一中闻讯大喜。同年秋日,丁一中与昭勇将军欧阳枢等人,督师惠安崇武。巡视时,丁一中眼见崇武古城雄壮挺拔地立于沧浪之间,再回想起此地抗倭的英烈往事,感慨万千,于是便在崇武大岞山西峰东麓的龙喉岩西侧岩壁间勒下《秋日督师崇武城登岞山龙岩观海作》诗刻二首。其一曰:“海宇新逢瘴雾收,余氛犹事运前筹。长风宜破鲸鲵浪,逸兴闲过鸥鹭洲。细柳己能闲远略,群英亦解抱先忧。沧冥万里平如掌,蓬岛相携驾鹤游。”其二曰:“鼓角殷殷碧海湾,旌旗飞渡万重山。孤城三面鱼龙窟,大岞双峰虎豹关。地脉西来盘胜概,天声东去控诸蛮。振衣坐俯沧波渺,又共儒生色笑间。”描述出对于安定和谐局面的憧憬。不久之后,欧阳枢与诗友黄吾野等人重游龙喉岩时,亦作诗和丁一中韵。两人的诗作同样镌于岩壁间。

巡视间隙

不忘吟咏为乐

隆庆六年(1572)是丁一中留下崖刻最多的年份。据《金门县志》载,丁一中在这一年巡视浯州屿(今金门县)时,曾留《登浯州金门城南啸卧亭》诗刻:“飞斾乘风信海潮,金城门外陟岹嶤。南溟地栖三山近,北极天连万里遥。逸客淹留尘迹徧,将军啸卧瘴烟销。苍波漠漠情无限,欲附归鸿向日飘。”

在泉州永宁古城东面朝阳山上立有著名的“镇海石”,离“镇海石”不远处有一船形岩石,上有摩崖石刻横题“吟风弄月坛”五字,旁附丁一中诗作《春日由湄洲扬帆至永宁登观海亭二首》。第一首诗写道:“千里扬帆一瞬过,海天漠漠思如何。频年涉险心无敛,此日乘涛兴益多。岂以疏狂轻浩渺,祗缘忠信失风波。苍山历历舟前渡,独倚高牙击楫歌。”第二首云:“群峰尽处一亭孤,沧江波净见骊珠。云中楼阁如图画,烟外帆樯似有无。六载遐方双鬓改,侧身北望独踌躇。”诗后跋文:“隆庆六年三月,奉议大夫、温陵郡丞、前司徒郎、丹阳少鹤山人丁一中书,千户张宏谟、穆廷仪刻石。”

虽然巡海任务繁重,但丁一中总能咏诗为乐。隆庆六年,他巡视海防至厦门(时属泉州管辖)胡里山时,手书一首七绝并镌刻于胡里山西侧一巨石上。诗曰:“渡海寻山意若何,登山观海兴尤多。振衣独立秋无际,万里沧溟静不波。”在巡游同安白云岩寺时,同样留下诗刻曰:“古寺西岩紫翠间,独移飞盖入松关。自知灵镜遗探讨,空愧尘途数往还。碧涧暂时清容思,白云长日伴僧闲。振衣更蹑层峰顶,天海青苍照素颜。”

同年,丁一中携友登游同安县嘉禾屿(今厦门岛)金榜山时,赋诗七言绝句一首,镌于山北侧山腰上。诗曰:“海上双旌共往还,陈村多士似云环。当年场老清风远,留得芝兰满故山。”由于偏好留题诗刻,他也被后世之人称为“诗宦”。

崖刻保存鲜活历史记忆

万历元年(1573),丁一中巡视嘉禾屿圆沙洲时,登岩仔山(今日光岩),在巨岩东面岩壁上题勒“鼓浪洞天”四个大字。这是日光岩上最早的题刻,圆沙洲自此得名“鼓浪屿”。

丁一中还曾在泉州清源山弥陀岩一线天东侧的岩壁间留有诗刻,其诗云:“天涯浮迹正飘蓬,又共南华到梵宫。石径幽侵禅骨冷,山花笑入客颜红。霏微昼酿岩端雨,澹荡春生谷口风。辽海□能追化鹤,云逵空欲附飞鸿。”诗后跋称:“右庄外招游弥陀岩,□□年春丁一中书。”(注:□为原刻模糊难辨之字)

丁一中能诗善文,夙有文誉,且其书法亦工,世称“楷法妍媚,精劲秀挺”。除此之外,他著述颇丰,撰有《鹤鸣集》《海防策》《丁少鹤集》《崇稚录》《邻唐集》等,其中《海防策》便成稿于泉州任期内。此外,泉州郡斋还刻印了由朱炳如辑、丁一中续辑的《温陵留墨》一书。丁一中在泉勤于职守、兢兢业业,对于平定倭患贡献不菲。当他任满六年离泉赴京述职时,泉州士大夫及父老送者塞道,莫不垂泪。

丁一中留在泉州的崖刻确实很多,他的字画也引起藏家的关注,难怪《泉州府志》称:“公暇,相与登眺吟咏。境内名山,一中题镌几遍焉。字画遒朴有法,人多藏之。”作为泉州府海防同知,丁一中身负多重使命,他的崖刻常于军务间隙诞生,字里行间涌动着儒者特有的家国情怀。尤为珍贵的是,丁一中崖刻保存了部分历史的记忆。当文献与实物互证,那些被岁月湮没的海疆风云、戍边故事以及人间烟火等,便在青石斑驳的纹理间重新鲜活了起来。